Le temps qui passe | home

Moulins d' Alsace-Bossue

marcel.jacob@wanadoo.fr

MOULIN DE SARREWERDEN

Jean Turbert (né à Stenay) est le grand-père de Philippe Jacob(s) le père de Henry Jacobs

l'arrière gp de mon arrière gp Etienne Jacob enterré à Théding (57)

Stenay  le moulin de Stenay (54)

le moulin de Stenay (54)

le moulin de Stenay (54)

le moulin de Stenay (54)

Jacob JACOBS 1624 †/1657 Burbach X Maria Wiydman Jean Henri Wintzheimer 1636-1689 X

I fille de Johann W... de Berg Marie Salomé l

| Wintzheimer 1665-

| I

|

Henri JACOBS 1719- né à Bouquenom X Marie Claire Hoerendl

I

I J. N. Philippe Jacobs 1747 né à Bouquenom X BECKER Anne Marie 1758-1814 à Freyming

I

I

Pierre Jacob (1798- né à Freyming

I

Etienne jacob (1828-1898) né à Freyming

I

Joseph Jacob (1865-1925) né à Freyming

I

Alphonse Jacob

I

Marcel Jacob

La tombe de mon arrière grand-père Etienne Jacob (né à Freyming) au cimetière de Théding

|

L'histoire commence à Burbach un village près de Sarre Union en Alsace Bossue avec Jacob Jacobs né vers vers 1600 (mort vers 1657) @ , il est de confession Calviniste, originaire de la Suisse ou d'une région calviniste du royaume de France ou les protestants étaient maltraités

il est tisserand de laine drapier et épouse Maria ------ leur acte de mariage (13 nov.1642 pd burbach) se trouve dans le registre du Pasteur luthérien de Bouquenom

Le 16 décembre 1643 est né Paul Jacobs leur fils (registre protestant de Bq) "Paulus"

Paul Jacobs se marie à Bouquenom le 26 novembre 1669 avec Ève Elisabeth Klein , il a 25 ans. (registre protestant du Pasteur J.H. Wintzheimer)

Ils s'installent à Bouquenom où naîtront leurs enfants.:8 naissances sont citées entre 1671 et 1692 (tous inscris dans le registre protestant sauf le dernier) ,dont Philippe Jacob le 2 sept. 1685 C'est l'un des tous derniers enfants baptisés par le pasteur Wintzheimer; il y a eu la révocation de l'Edit de Nantes et l'interdiction du culte protestant et l'arrestation de tous les Pasteurs du secteur (emprisonnés à Bitche)

tous les protetants sont forcés manu-militari de se convertir au catholicisme...beaucoup feront semblant de le faire

Philippe sera Maître de Poste aux chevaux, boulanger aubergiste à Bouquenom et conseiller à l'Hotel de Ville.

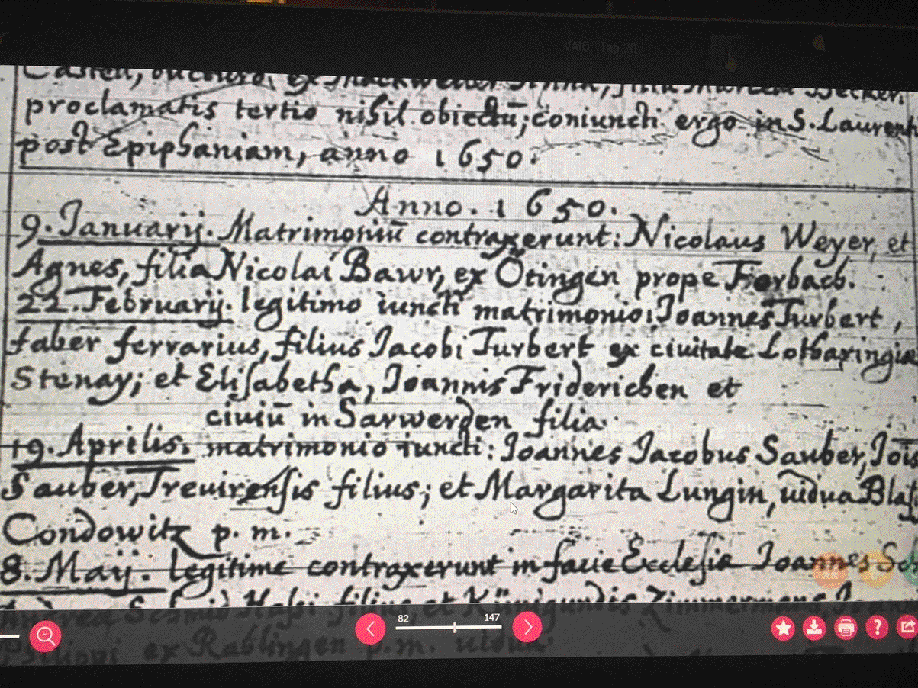

Le 8 octobre 1709 il prend pour épouse Anne Turbert à Sarre union comme l'atteste le registre paroissial.catholique

dix enfants naquirent de cette union, 7 filles et 3 garçons.

-Son Père Francois Turbert né le 1 octobre 1658 à Bouquenom y est : Maître chirurgien, greffier, notaire royal

, substitut des procureurs généraux et maire de Bouquenom en 1695. Un notable de la Ville.

Le pére de Francois est Jean Turbert né à Stenay (en Lorraine Champagne)) 1629 ; sa mère est Elisabeth Friderich (1625-1688 )

- Sa mère Maria Margareth Winzheimer est née à Bouxwiller le 21 juillet 1665 et baptisée le même jour par le pasteur Haslauer ,le parrain était l'inspecteur du consistoire et le premier pasteur des comtes de Nassau à Bouxwiller

- le père de Maria Margareth est Jean Henri Winzheimer ( Vinsheimer) , né à Darmstadt en 1636 ,il

a été Pasteur luthérien a Bouquenom de 1667 à 1687 , puis Bailly

Grâce aux travaux de Laurent Jalabert dans sa thèse: "Droits, confessions et coexistences religieuses de1648 à 1789",...

Soutenue en 2006 à l'université de Lorraine de Nancy ,nous avons beaucoup de détails sur le chemin parcouru par JH Winzheimer.

Jean Henri Winzheimer

Né à Darmstadt il s'inscrit à la faculté de théologie de Strasbourg en juin 1657, parlant bien le français il est recommandé par la Faculté au poste de pasteur d'abord à Imbsheim et comme professeur de français à Bouxwiller.

A la fin de l'année 1667 il est appelé comme Pasteur à Bouquenom

Nous sommes dans une période où les catholiques font pression pour obtenir des conversion de protetants.

Le 2/12/1685 ,18 ans après ses débuts à Sarre Union il se convertit ainsi que sa famille à la foi catholique à Metz.

Il doit jouer un rôle important dans le renouveau du catholicisme à Bouquenom et obtient le titre et la fonction de lieutenant de bailli.

Il décède le 11 octobre 1689 53 ans à Bouquenom.

à voir

Henry Jacobs ne le 24 mars 1719 à Bouquenom est le fils de Anna Turbert et le petit fils de JH Winzheimer.

son grand-père Turbert Francois est notaire royal à Bouquenom.

Henry sera également notaire royal mais à... Wolmunster qui fait partie du Baillage de Bitsch

Volmunster est rattaché au comte de Bitche en 1606 il y a un Seigneur et un château.

Après la guerre de 30 ans, puis la peste ,il ne reste plus rien . Tout le Bitcherland est ravagé.

En 1697 le duc de Lorraine Léopold s'efforce de repeupler la région.

Henry Jacobs épouse Marié Claire Hoerendl (de Volmunster ?) ,leur fils Jean Nepomucene Philippe Michel naît à Bouquenom le 31 mars 1747 à Bouquenom.

Philippe épouse à Freyming Anne Marie Becker et quitte Bouquenom pour installer sa famille à Freyming en Moselle

Il auront 15 enfants.

Pour nourrir cette grande famille il est manœuvre,boulanger et cultivateur.

Il décèdera à l'âge de 62 ans à Freyming le 31/1 1807.

C'est son fils Pierre ,le dernier de la fratrie, qui nous intéresse ,il voit le jour en 1798

Pierre Jacob ne le 20 aout 1798 à Freyming.

est tailleur d'habits

Il se marie le 3 septembre 1827 à Freyming avec Angélique Haag couturière(1803-1869)

Ils auront 9 enfants.

L'ainé de ses enfants , Pierre Étienne Jacob1829-1893 marié le 4 septembre 1860 à Theding avec Suzanne Formery de Théding .Il aura son atelier de menuisier à Théding ; il est mon arrière grand-père paternel.

Avec lui commence une lignée de menuisiers ébénistes .

Il s'installe à Theding et y décèdera en 1893 et repose au cimetière de Theding ou on peut encore voir sa tombe.

son fils Joseph Jacob mon grand-père paternel :

Né à Freyming en 1865 ,également menuisier, il épouse Rose Madeleine Formery le 15/10 /1895 à Tenteling

Mon grand-père Jacob Joseph et ma grand-mère Rose Formery

que je n'ai pas connue : elle est morte le jour de ma naissance (à 82 ans )

|

Jean Turbert est grand-père de Philippe Jacob(s) le père de Henry Jacobs

l'arrière gp de mon arrière gp Etienne Jacob enterré à Théding (57)

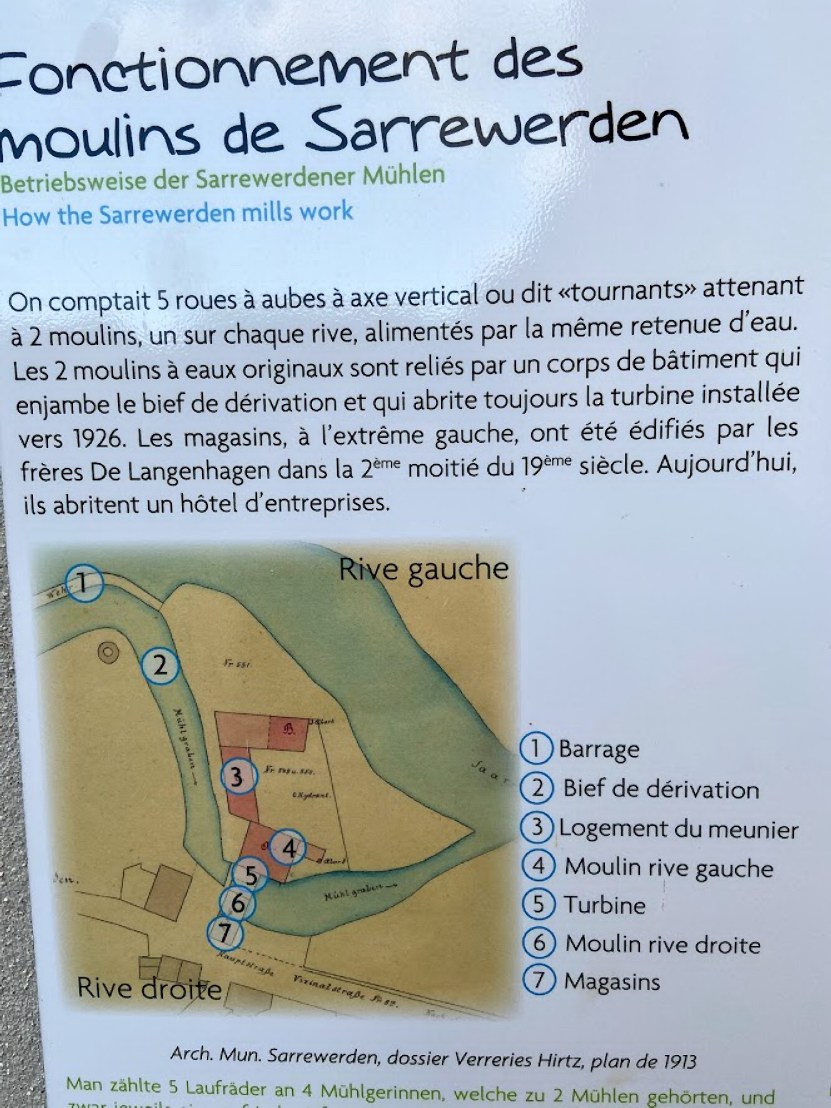

Présentation : Le Moulin à Foulon, Farine, Chanvre, De Butten (vu dans Espace Culturel du Temple - Sarre-Union Page 15 Centre de Genealogie d'Alsace Bossue)

Le moulin de Butten, construit au 18ème, est cédé en 1771 à Jean Adam Bauer, qui y associe un foulon à chanvre, et un moulin à farine. Le plan des services hydrauliques du département, en

1865, confirment ces activités. L'ensemble comprend le moulin, et dans le prolongement, la maison du meunier, un bâtiment d'eau édifié sur le canal, relie les moulins et bâtiments, l'exploitation se fait grâce à deux vannes motrices et d' une vanne de décharge. Un procès verbal de récolement atteste les ouvrages régulateurs, le 27 décembre 1869, l'installation est composée d'un déversoir en pierre à 21 mètres en amont du moulin, d' une longueur de 15,50 mètres, et deux vannes de décharge. Au dessus du déversoir, une passerelle permet d'accéder aux vannes. A partir de 1890, le moulin et ses installations sont rénovés, les meules de pierres remplacées par des broyeurs à cylindres, puis, en 1911 de nouveaux broyeurs à cylindres et des machines pour nettoyer le grain de ses impuretés sont installés. En 1938, le moulin atteint un niveau de production de 3000 quintaux de blé pour un contingent de 1800 quintaux. En 1994, lors de l'inventaire, les installations fonctionnaient toujours, mais le site a été vendu à un particulier, qui a vendu les machines à un moulin Lorrain, les constructions, hormis la grange et les fondations, ont été démolis. Le moulin était construit sur la rive gauche du Petersbach, et alimenté par un bief de dérivation, le bâtiment était de forme rectangulaire, avec un étage carré, et un étage de combles, et recouvert d'une toiture de longs pans avec croupes, les bâtiments dédiés à la production étaient eux, recouverte de tuiles plates. L'habitation du meunier formait un L, et était construite en maçonnerie enduite, et les façades protégées par un essentage de ciment d'amiante, à l'étage, un pièce carrée, et au dessus, les combles, recouverts d'une toiture à longs pans, et tuiles mécaniques.

Les INSOLITES de MACKWILLER (vu dans Espace Culturel du Temple - Sarre-Union Page 15 Centre de Genealogie d'Alsace Bossue)

Le moulîn

« Le Lumpen » traduction littérale, « le chiffon »n ce terme se transmet de génération en génération

chez les « Mackwillkerrois » et il est lourd d'un passé qui a débuté au Moyen Age avec la « Klingmühle »'

Une ancienne ligne de chemin de fer reliant Diemeringen à Sarrebourg a séparé le village laissant un

hameau qui compte à présent environ une vingtaine de bâtisses, c'est cela le « Lumpen » au Nord-Est de

la localité. On raconte entre autres que le « bistrot » qui y existait n'était ouvert que lorsqu'un chiffon

blanc pendait à l'une des fenêtres. En réalité, c'est l'annexe du « Klingberg » du terme d'un ruisseau

« Glenckt )) og « Klinck » serpentant à travers la verdure, une sorte de fossé pas avare de coins abrités

du soleil ou de la pluie, familiers de ceux qui s'y installaient pour pêcher. Le courant de l'eau y est très

- lent pour faire tourner une roue de moulin et pourtant on y moulait le grain; un petit canal.« le

Mühlgraben » était aménagé en parallèle au cours d'eau en prenant l'énergie hydraulique d'une

retenue à 400 m du moulin.

L,actuel propriétaire de l'immeuble Georges Hofbauer est précis sur la description du moulin : « la roue

tournait à 2 m sous ma maison à l'endroit où se trouve la cave, l'eau arrivait par le « canal » et pour

éviter un trop grand débit, une autre dérivation conduisait le trop plein vers le ruisseau; devant ma

maison je ne peux pas faire poser des enrobés ou des pavés, c'est une sorte de vide sanitaire qui existe

encore, il n'est pas possible de combler 2 à 3 m sur une longueur de presque 20 m »' Les soubassements

de l,immeuble datent du 16 è siècle. Au départ, c'était un lieu destiné à l'isolement et à la mise à l'écart

de lépreux, une léproserie qui a pris fin aux environs de 1550, Georges abonde dans ce sens :(( c'est fort

possible, regardez l'arrière de la maison, il existe un prolongement important qui semble ne jamais avoir

été détruit comme le bâtiment principal, des fenêtres indiquent l'existence probable de cuisines et de

chambres, la façade montre un écoulement d'évier dans l'épaisseur du mur »' L'histoire de la création

du moulin est assez inconnue mais des informations laissent supposer que le moulin « Klenck » avait

existé bien avant la guerre de 30 ans (1613-1648), durant laquelle le bâtiment est tombé en ruines' Ce

n,est qu,en 1690 qu;un certain Heinrick l'a fait reconstruire, son fils Michel, héritier l'a vendu à Pierre

Buchy, puis il est passé entre les mains de Martin Gerolt dont le gendre Jean Muller a pris possession de

l'héritage le 9 octobre 1738.

Les taxes

Le meunier était redevable au comté de sarrewerden d'une taxe annuelle en nature pour le

fonctionnement du moulin et l'utilisation de l'eau, soit 16 boisseaux de céréales, une moitié en blé et

l,autre en céréales diverses. 17 ans plus tard, en 1755, un habitant de Siewiller est entré en possession

de la « Klingmühle » ainsique du moulin à huile construit en1721. Un intérêt annuel sur l'héritage de 16

boisseaux de céréales et des 7,5 deniers pour les épices et l'élevage de porcs ; à cela s'ajoutait une taxe

d,un ducat pour le moulin à huile. Le bail emphytéotique prévoyait qu'en cas de non paiement du droit

annuel pendant une période de trois ans successifs sans raison majeure, l'emphytéose serait frappée de

nullité. D,autre part, le meunier était dans l'obligation de tenir le moulin en bon état, de faire preuve

d,une grande probité envers les clients. Mais le changement fréquent de propriétaire était la preuve

d,un mauvais cours des affaires. La veuve de Michel Brua a proposé la propriété à la vente en 1771 pour

la somme de 1 500 florins, montant trop élevé qui a été revu à la baisse' Finalement la « Klinckmühl » a

été cédée pour 8OO florins à Jacques Buda d'ottwiller. En 1800, il est fait mention de ses descendants

qui vivent en bonne entente avec les voisins du hameau mais qui ne possèdent peut-être pas assez de

sens commercial. c'était le cas de ce brave Michel Constanz de Diemeringen, il avait fait l'acquisition du

moulin qui au fil des ans n'était pas devenu une mine d'or et comme ses prédécesseurs il s'était

endetté ; le dicton du « Klingberg » était sévère : « Klenchmühle, tu es un méchant animal' tu as déjà

conduit trois ou quatre ,"*i"r, à la déroute et à leur perte, tu en feras de même avec Constanz »'

l,inévitable s,est produit et une nouvelle fois l'installation hydraulique a changé de propriétaire le 1"'

avril 1875. un certains Eby a décidé de changer de cap, il a créé un atelier de tournage de ia pierre de

grès provenant des carrières très proches, une activité qui s'avérait prometteuse' la construction

reprenant après la guerre de 1870. Au 20 è siècle, l'activité à l'ancien moulin a entièrement cessé'

L,immeuble acquis par la famille Hofbauer de Mackwiller a été habité par Henri Hofbauer qui l'a

transmis en héritage à soin fils Georges, l'actuel occupant des lieux qui est tout surpris d'apprendre les

détails du cheminement de la propriété à travers les siècles : « de tout cela je ne sais rien' personne

dans le village ni même les anciens qui ne sont plus de ce monde, ne connaissait I',histoire du moulin

surtout pas les différentes péripéties vécues par les meuniers successifs' ce que je connais bien' c'est le

fonctionnement hydraulique du moulin poui avoir vu les installations quand j'étais gamin : la roue à

aubes avec sa gouttièle d'amenée de l'eau, le « canal » de dérivation que ma famille a comblé peu à

Peu ».

. MACKWILLER.

Une source d'eau minérale

Autre surprenant détail en ce lieudit, l'existence d'une source d'eau chaude minérale' un journal daté

du 1", décembre 1887 mentionne : « les visiteurs et clients de cette source deviennent de plus en plus

nombreux de jour en jour et certains rêvent d'une station de bains comme au temps des Romains »' Les

recherches archéologiques ont indiqué qu'il existait plusieurs sources, certains croient encore qu'il s'agit

d,une eau salée qui se déversait dans deux bassins. ce n'est pas le cas, la composition minérale de la

grande source était le double de celle de la petite source et renfermait du fer' du calcaire' du

magnésium, de la portasse, du baryum, de l'iode, du chlore, du soufre et ds la silice' Les avis divergent

sur la composition chimique de cette source, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a existé et ce qui l'est

tout aussi c,est que d'une génération à la suivante, le « Lumpen » restera « le chiffon »'

Une cave a chamPagne

ll était une fois une cave à champagne, il n'en reste que le « chemin du champagne ». Dans les années

1912-1918, une activité intense s'est développée, celle de la champagnisation' A cette époque' le

fameux vin pétillant dont la technique appartient à Dom Pérignon' coulait à flots dans toutes les

familles de la localité. comment en est-on arrivé à cette délicatesse à Mackwiller. Le village possédait-il

un sol très propice ? Les conditions climatiques étaient-elles remarquables ? Rien de tout cela il faut

chercher ailleurs la raison de ce commerce florissant dans une commune qui n'avait rien d'un centre

économique important si ce n'est son passé historique gallo-romain. Mackwiller était connu dans tout le

REICH tandis que la champagne exportait du champagne en Allemagne et dans les pays frontaliers'

un vigneron de Mereuil-sur-Ay, le comte de Montebello avait comme directeur de cave un citoyen de

Mackwiller, Auguste Brandel qui avait séjourné durant 7 ans aux Etats-unis et était un fin connaisseur de

vin. ll lui incombait la tâche de construire une cave à « champagne » mais non pour la fabrication de ce

produit. ll s,agissait de laisser reposer le champagne qu'on acheminait d'Epernay pour qu'il arrive à

maturation dans le but de contourner la forie taxation de l'export' Le « saute-bouchon »' après

fermentation, arrivait à Mackwiller dans de gros tonneaux par chemin de fer' De la gare' des charrettes

transportaient le vin à la cave située à quelques encolures à environ 300 m, en bordure de forêt nord est de la route menant à Drulingen.

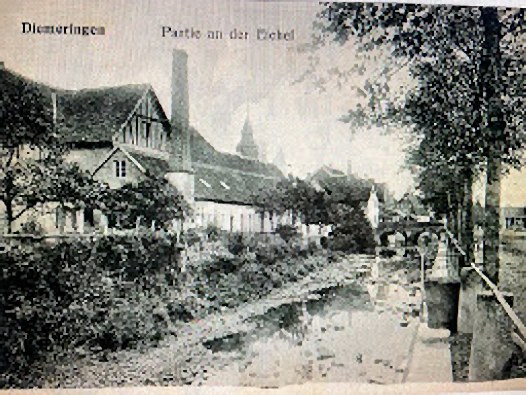

Moulin de DIEMERINGEN

vue arrière du moulin... l'Eichel est presqu'à sec

on vois ici le "miehle'krave" juste derrière la maison au premier plan , puis un ilot ou sèche

du linge, et ensuite on devine l'Eichel le long de la route

le "miehle'krave" était une dèrivation de l'Eichel pour alimenter la roue du moulin

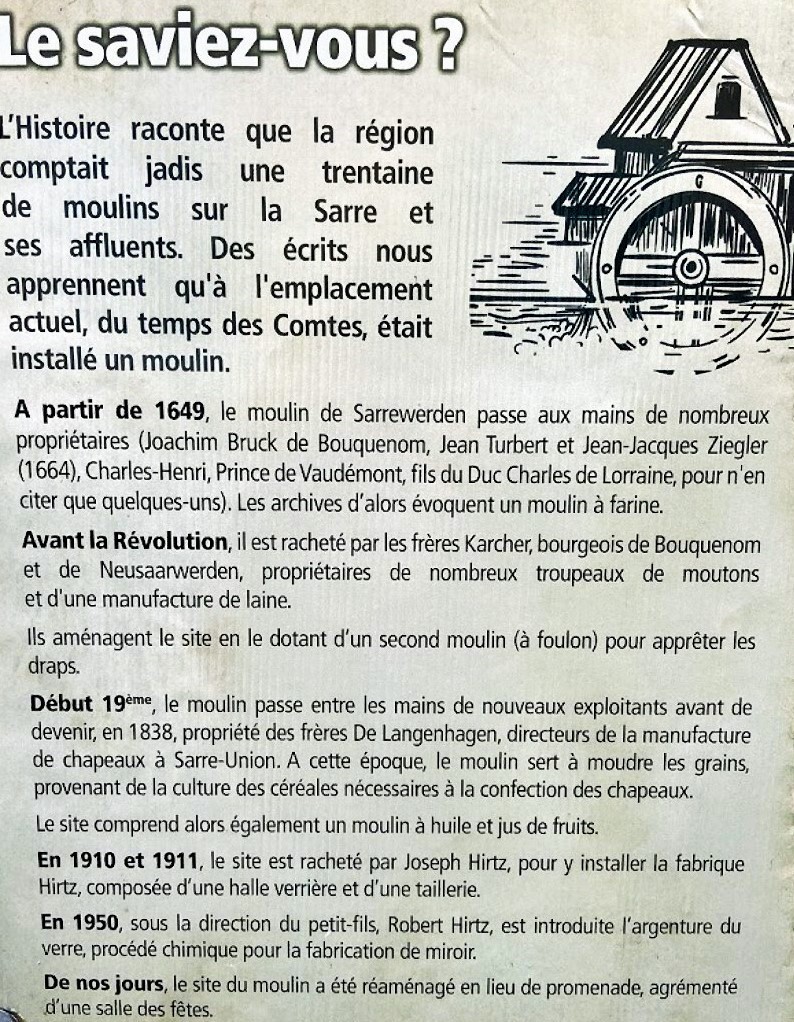

LE SAVIEZ-VOUS ? ? LES MOULINS

Nous vous parlions la semaine dernière du château de Lorentzen. Mais savez-vous que, juste à côté, se trouve un moulin ? Celui-ci est aujourd’hui transformé en espace d’hébergement et de restauration mais il est toujours possible de voir la roue hydraulique.

Il ne s’agissait pas du seul moulin d’Alsace Bossue. À Wolfskirchen, Harskirchen, Sarrewerden, Sarre-Union, Voellerdingen - Alsace Bossue, Waldhambach, Drulingen… ils étaient nombreux à ponctuer le territoire et utilisaient tous l’énergie hydraulique.

C’est à partir du 11e siècle que les premiers moulins à farine apparaissent. Propriété des seigneurs, ils sont utilisés par les sujets pour moudre leurs grains.

À partir du 13e siècle, les choses évoluent puisque les baux emphytéotiques (de très longue durée) sont mis en place pour la plupart des moulins. L’entretien et l’utilisation sont gérés par le locataire et non plus le propriétaire.

En 1792, après la Révolution, les moulins deviennent des biens nationaux et sont vendus à des particuliers qui vont améliorer les installations existantes.

À la fin du 19e siècle, avec l’industrialisation, naissent les minoteries, dans lesquelles de nouvelles techniques sont utilisées pour permettre une production accrue. L’électricité commence à remplacer l’énergie hydraulique. Ces évolutions signent la fin progressive des moulins ruraux.

En 1938, seuls quinze moulins sont encore en activité en Alsace Bossue, soit deux tiers de moins qu’à la fin du 19e siècle.

Aujourd’hui, deux moulins produisent encore de la farine en Alsace Bossue, à Voellerdingen et Harskirchen.

D’autres moulins sont devenus des lieux d’habitations tels que les moulins de Sarre-Union et de Wolfskirchen.

Source : « Patrimoine industriel de l’Alsace Bossue », Itinéraires du Patrimoine, éditions Lieux Dits, 2006.

Description historique

Le moulin de Lorentzen fait partie de l'ensemble castral, propriété de la maison de Nassau Sarrebruck de 1527 à la Révolution française. Le bâtiment actuel semble avoir été édifié en 1728. L'élévation antérieure a été reprise par la suite (1787 ?). L'enquête administrative de 1809 relève que l'établissement est équipé de meules en pierre provenant de Champagne-Ardenne et qu'il peut moudre 400 kg de farine par jour. A cette époque, il est également affecté à la production d'huile. Cette dualité de production paraît avoir été prévue au moment de l'édification du moulin au vu de l'implantation centrale du bâtiment d'eau. L'établissement est réglementé par arrêté du 14 mai 1852. Les ouvrages régulateurs, attestés par un procès verbal de récolement du 9 juillet 1856, consistent en un déversoir en pierre établi à 215 mètres en amont du moulin, d'une longueur de 24, 50 mètres, et une vanne de décharge. Celle-ci est pratiquée au centre du barrage de retenue et présente une largeur libre de 2, 15 mètres. Le bâtiment d'eau comporte trois vannes motrices. Au milieu du 19e siècle une activité de foulage du tan et du chanvre complète la mouture du blé et la production d'huile. Le moulin à blé occupe la partie gauche du bâtiment, l'huilerie, le moulin à tan et à chanvre sont localisés dans l'aile droite. L'établissement est alors équipé de deux paires de meules. En 1897, le moulin est mécanisé par les Ets Schneider et Jacquet de Strasbourg. Ils y installent deux broyeurs à cylindres, des machines destinées au nettoyage du grain et des blutoirs. Dès lors, la chaîne de production de la farine s'organise sur quatre niveaux, la circulation des grains entre les différentes machines s'effectuant au moyen d'élévateurs à godets. En 1930, de nouveaux broyeurs à cylindres de marque Buhler, se substituent aux anciennes machines. En 1938, la capacité d'écrasement s'élève à 3000 quintaux de blé et le contingent est fixé à 1590 quintaux. L'activité est définitivement abandonnée en 1958. Le moulin fait actuellement l'objet d'un projet de réhabilitation dans le cadre d'un Centre d'Initiation à la Nature et à l'Environnement, porté par la communauté de communes de Drulingen.

En 1811, le moulin est doté de trois roues hydrauliques verticales, deux pour la mouture du blé, une pour la production d'huile. Le plan cadastral de 1841 figure quatre tournants dans le bâtiment d'eau réparties à part égale de chaque côté du bief. En 1851, ce sont toujours quatre roues à aubes qui sont recensées. Les deux premières actionnent le moulin à farine, la troisième fournit la force motrice nécessaire au fonctionnement de l'huilerie, la dernière entraîne le moulin à tan et à chanvre. A la fin de son exploitation, le moulin ne compte plus que deux roues verticales en dessous en bois avec axes métalliques, dont il subsiste des vestiges.

Commentaire descriptif de l'édifice

Le moulin est établi sur un bief de dérivation de l'Eichel, aujourd'hui comblé. Le bâtiment d'eau, pourvu d'un arc segmentaire en grès, est central. Les vannes ont disparu. L'atelier de fabrication et le logement sont bâtis sous le même toit. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire, composé d'un rez-de-chaussée, de deux étages carrés et de deux étages de comble, couronnés d'un toit à longs pans et croupes brisés. Il est réalisé en moellons calcaires enduits. Les encadrements de baies chanfreinés à arc segmentaire, les chaînes d'angle et les bandeaux d'étages sont en grès (gris). L'élévation postérieure est caractérisée par des motifs sculptés qui ornent la clé des linteaux de certaines ouvertures. Dans la partie sud de l'édifice, au rez-de-chaussée, la roue de fosse est encore présente tout comme les assisses en pierre de l'arbre de couche. Les étages ont été remaniés mais l'on y relève les traces de l'organisation gravitaire de la production, issue de la mécanisation de 1897. A l'emplacement de l'huilerie se trouvent la roue de fosse et un conduit de cheminée. L'édifice est flanqué, au nord, d'une remise. Elle a probablement servi de magasin au moulin. puis a été réaffectée à un usage agricole.

Particularités des moulins hydrauliques d'Alsace Bossue (Bas-Rhin)

Franck Schwarz

https://doi.org/10.4000/insitu.2893

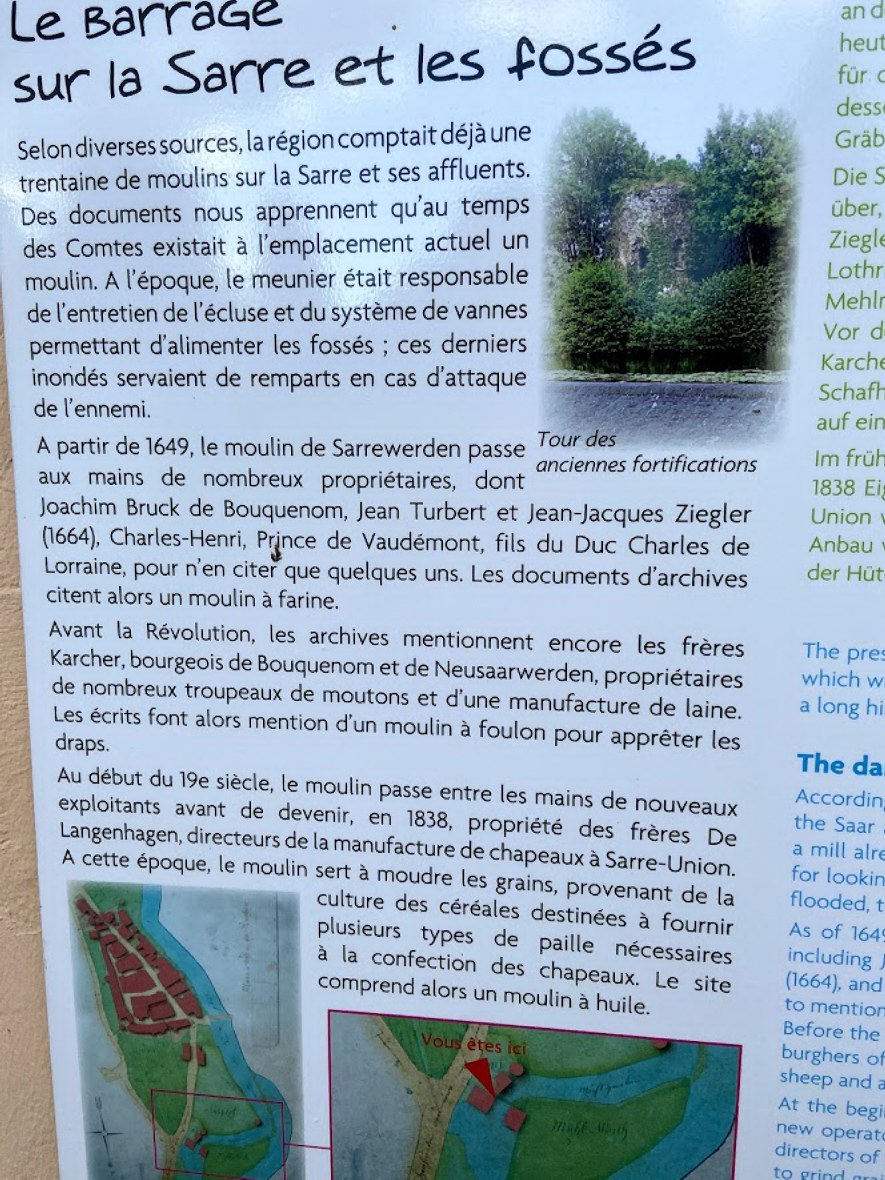

Moulin de SARREWERDEN

Le corpus des moulins d'Alsace Bossue est caractérisé par un processus de concentration limité et un développement technique tardif en raison de l'éloignement des grands centres urbains et des voies de circulation majeures. De cet état de fait découlent les spécificités mises en évidence : une mécanisation lente, une architecture spécifique qui ne s'affirme véritablement qu'au XXe siècle et un attachement jamais démenti à l'énergie hydraulique jusqu'à une période très récente. Cet enclavement relatif et l'orientation majoritairement agricole de ce territoire expliquent aussi le maintien en activité et ce jusqu'à nos jours, de moulins ruraux sur ces terres situées aux confins de l'Alsace.

PLAN

Une concentration inéluctable mais tardive

Une mécanisation lente

Une architecture peu différenciée

Une fidélité indéfectible à l'énergie hydraulique

Conclusion

Les cantons de Drulingen et de Sarre-Union ont fait l'objet, de la part du Service régional d'Inven (...)

Située au nord-ouest du département du Bas-Rhin, l'Alsace Bossue apparaît comme une enclave alsacienne en terre lorraine. Ce territoire1 à vocation essentiellement rurale bénéficie d'un réseau hydrographique dense qui a favorisé l'établissement de moulins hydrauliques dès le XIe siècle. Ce corpus a fait l'objet d'une enquête thématique qui a permis de localiser 37 unités productives à l'échelle des deux cantons inventoriés (Sarre-Union et Drulingen). Celles-ci présentent des particularités marquées qui découlent de la nature du territoire et de son long enclavement.

Nous nous attacherons à développer cette singularité qui s'articule autour d'une concentration tardive et moins affirmée qu'à proximité des grands centres urbains, d'une introduction plus lente de la mécanisation des chaînes de fabrication et de la permanence d'une architecture peu différenciée qui en est le résultat, enfin d'une fidélité indéfectible à l'énergie hydraulique.

Une concentration inéluctable mais tardive

A la fin du XIXe siècle, le domaine de la meunerie est marqué par un contexte de concentration et de concurrence exacerbée. Les phases successives de mécanisation donnent naissance aux minoteries. Les moulins ruraux, pratiquant la mouture à façon, ne peuvent s’adapter et disparaissent inexorablement. Ce constat est dressé par l’ensemble des observateurs régionaux. Charles Grad relève ainsi, en 1879, que “ les moulins de l’ancien système (sont) fatalement condamnés à disparaître, ils ne servent guère plus qu’à fabriquer la farine de ménage des cultivateurs ”. L’Alsace Bossue n’échappe pas à cette évolution même si le processus est plus tardif et plus nuancé qu’aux abords des grandes agglomérations comme Strasbourg. L’éloignement de ces zones urbaines où se concentrent désormais les grandes minoteries, affranchies des contraintes de l’énergie hydraulique et à proximité des grandes voies de circulation, préserve un marché local et offre un certain répit à ces moulins. L’évolution est toutefois inéluctable. Les établissements décidés à survivre sont contraints de s’équiper de broyeurs à cylindres pour accroître leur rendement et délivrer une farine plus blanche et d’un plus grand degré de finesse. Pour les autres, le déclin est amorcé. Ils disparaissent en grand nombre au cours de la dernière décennie du XIXe siècle. Les moulins d’Altwiller et de Bettwiller (Aumuehle) suspendent leur activité en 1894. Le moulin de Keskastel est reconverti en centrale hydroélectrique en 1901. Valentin Pelsy observe aussi, en 1896, une “ forte diminution du nombre de nos moulins actifs ”.

’Altwiller ’AltwillerAu plan local, le processus de concentration donnant naissance à des établissements de grande ampleur est circonscrit aux sites de Wolfskirchen et de Drulingen. De petits moulins ruraux qu'ils étaient, ils se développent et se modernisent jusqu’à acquérir une dimension industrielle. Produisant en grande quantité, ils exportent leur farine au moyen de camions sur un marché qui excède les limites cantonales ; ils se caractérisent aussi par un accroissement progressif de leur espace productif et la mise en œuvre des innovations qui ponctuent l’histoire de la meunerie.

En 1938, l’Alsace Bossue ne compte plus que 15 moulins en activité, dont ceux de Wolfskirchen et de Drulingen. En moins de soixante ans, le territoire a perdu près des deux tiers de ses établissements. Ne subsistent que ceux qui ont su s’adapter et adopter les nouveaux procédés de mouture. Les autres connaissent des destins divers. Si certains changent d’affectation industrielle, ce phénomène est cependant moins marqué que dans d’autres régions en raison de son caractère tardif. Lorsque les moulins d’Alsace Bossue cèdent le pas, à la charnière des XIXe et XXe siècles, l’industrie appuie son développement sur l’énergie thermique. Dans les vallées vosgiennes, en revanche, l’installation d’usines textiles au cours de la première moitié du XIXe siècle est conditionnée par la présence d’un cours d’eau : nombreux sont alors les anciens moulins réinvestis par l’industrie cotonnière.

6Les reconversions sont fonction de facteurs locaux ou conjoncturels. A Waldhambach, la présence de nombreuses forêts conduit le meunier de la Kuppertsmuehle à se réorienter vers le sciage du bois. A Keskastel, l’implantation de la firme Marmor, spécialisée dans la taille du marbre, du granite et de la pierre, nécessite l’aménagement d’une usine de production d’énergie. L’entreprise jette son dévolu sur le moulin de la commune et l’équipe de deux turbines. Enfin à Sarrewerden, les deux moulins qui se dressent à proximité des anciens remparts sont acquis en 1910 et 1911 par Joseph Hirtz, propriétaire d’une verrerie en Lorraine. Cherchant à se développer, il réinvestit les espaces productifs et en accroît la surface par la construction d’une halle au cours des années 1960.

La majeure partie des moulins d’Alsace Bossue s’est vue transformer en habitation. Ce constat vaut tant pour les anciens moulins qui disparaissent à la fin du XIXe siècle en raison de leur archaïsme que pour les établissements qui poursuivent leur activité jusque dans les années 1970. Les vastes ateliers de fabrication, rendus nécessaires par la mécanisation de la mouture, sont cloisonnés. Les équipements techniques sont déposés et vendus. Les biefs de dérivation sont comblés. Toutefois, pour l’observateur averti, de nombreux signes trahissent la présence d’un ancien moulin. Les linteaux de portes sont souvent ornés de l’emblème de la profession. De même, l’implantation d’un bâtiment à proximité d’un cours d’eau n’est pas anodine. Les vestiges d’une meule disposés de manière ornementale constituent un autre témoignage du passé industriel du lieu.

De nos jours, seuls deux établissements produisent encore de la farine en Alsace Bossue, à Harskirchen et Voellerdingen. Tous deux sont de petites unités de production qui ont su intégrer les évolutions techniques successives. Ils en ont progressivement adopté certains éléments, agrégeant de la sorte des équipements d’époques différentes. Le moulin de Voellerdingen actionne ainsi, au moyen de l’énergie électrique adoptée en 1971, des blutoirs installés en 1903. Ces derniers sont associés à des broyeurs à cylindres fournis en 1949 par les établissements Nehlig, Heuser et Cie. Le moulin de Willer à Harskirchen présente une hétérogénéité technique comparable. Les machines réservées au nettoyage du grain sont contemporaines de la première mécanisation du moulin, à la fin du XIXe siècle. Le broyeur à cylindres, toujours en activité, remonte au début des années 1920 tandis que le plansichter qui lui est associé a été installé en 1948. Ces deux établissements répondent à une demande locale qu’ils satisfont par de la vente directe et des livraisons quotidiennes.

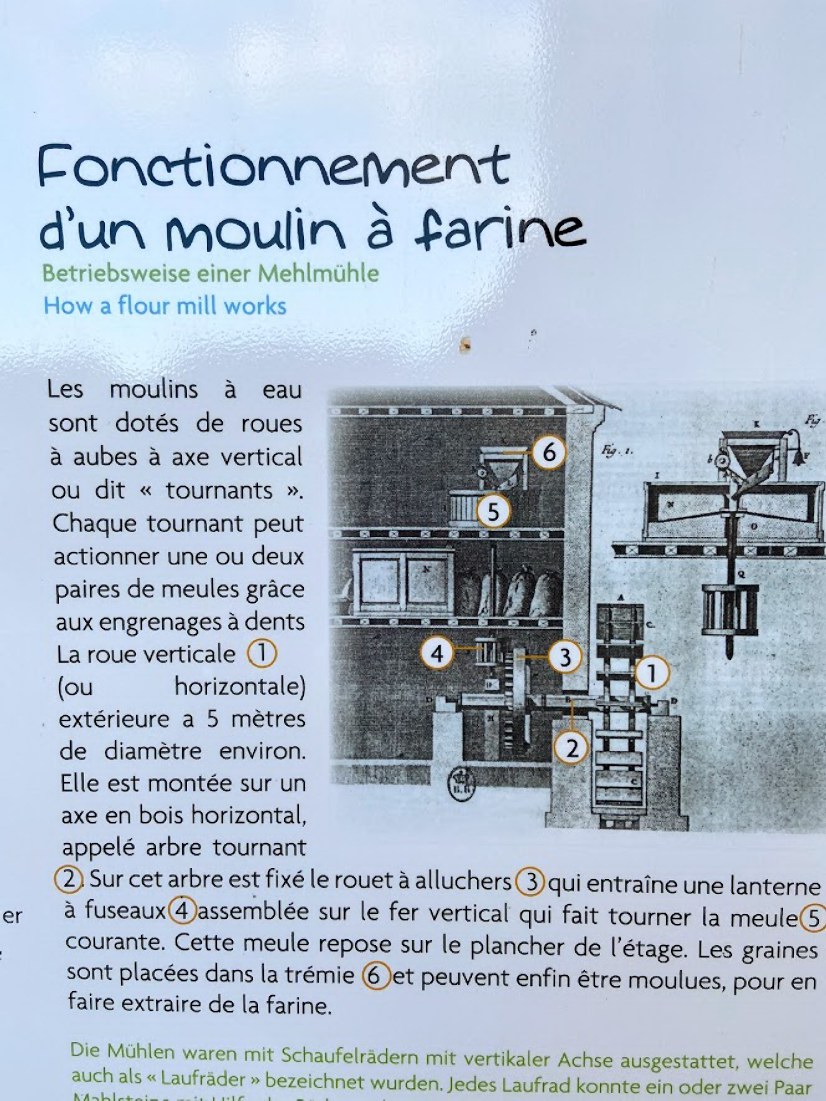

Une mécanisation lente

9Tout au long du Moyen Age et de l’époque moderne, les moulins d’Alsace Bossue n’évoluent guère. Leur schéma technique est immuable. Une roue hydraulique entraîne dans sa rotation un rouet, solidaire de l’arbre moteur, dont les alluchons engrènent les fuseaux d’une lanterne qui transmet le mouvement à la meule. Les seules innovations marquantes apportées au cours des siècles consistent à rajouter une deuxième ou une troisième meule actionnée par sa roue propre. Ces meules en pierre sont importées majoritairement de Champagne mais également de La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne et de Cassel dans le Nord. Peu nombreux sont les établissements qui recourent aux carrières locales, celle de Wasselonne en particulier.

En dépit de quelques innovations à la veille de la Révolution, il faut attendre l’arrivée de nouveaux propriétaires à la tête des anciens moulins seigneuriaux pour que des améliorations conséquentes soient introduites. Les meuniers commencent ainsi à s’équiper en vue de nettoyer le grain préalablement à la mouture. Différents types de cylindres et de tarares munis d’un ventilateur et actionnés par l’énergie hydraulique font leur apparition. Par la suite, ils adoptent le bluteau pour tamiser la boulange brute au fur et à mesure de sa sortie des meules et délivrer ainsi une farine exempte de son. Ce tamis rudimentaire, formé d’un coffre dans lequel on tend un sac de toile, se maintient dans sa forme primitive durant la première moitié du XIXe siècle8. Pour autant les avancées techniques sont incessantes et connaissent leur apogée avec la mise au point de la “ mouture à l’américaine ” à laquelle Oliver Evans a attaché son nom9.

DAUMAS, Maurice. L'archéologie industrielle en France. Paris : 1980, p. 220-221.

Cette nouvelle technique est porteuse de perfectionnements tant sur le plan du nettoyage des grains que du tamisage de la mouture10. Des blutoirs cylindriques, recouverts de soie et animés d’un mouvement rotatif se substituent aux anciens bluteaux. Les progrès portent également sur les mécanismes de transmission. Evans a l’idée de réunir plusieurs paires de meules et de les faire reposer sur un beffroi. Elles sont mises en mouvement par un seul moteur au moyen d’un système d’engrenages en fonte. Son innovation sonne le glas du couple rouet/lanterne. Enfin, pour accroître le rendement, il met fin à la manutention manuelle en introduisant les élévateurs à godets et les vis d’Archimède pour le transport des produits depuis la livraison du grain jusqu’à l’exportation des farines. Dès lors, le traitement des céréales devient gravitaire et les équipements investissent les étages supérieurs. Souvent l’adoption de la “ mouture à l’américaine ” impose de rehausser les anciens moulins.

Ce procédé, élaboré entre 1780 et 1790 aux Etats-Unis, fait son apparition en Alsace vers 1840. Il est inauguré par l’un des moulins de Mulhouse, la Bleulatmühle11. Son introduction en Lorraine est contemporaine. En revanche, la majeure partie des moulins ruraux d’Alsace Bossue semble avoir ignoré cette révolution technique. Seuls les établissements d’une certaine envergure paraissent s’y être essayés, à l’image du moulin à céréales des frères De Langenhagen à Sarrewerden.

La mutation technique qui s’avère décisive pour le devenir des moulins d’Alsace Bossue ne s’opère qu’à la charnière des XIXe et XXe siècles avec l’introduction des broyeurs à cylindres12. Leur substitution aux meules permet de produire de plus belles farines et de mieux traiter les semoules. Certains établissements basculent alors dans la mécanisation complète de leur installation, mettant en application les principes édictés par Oliver Evans un siècle auparavant. Deux phases d’évolution technique sont ainsi fusionnées, les chaînes de fabrication nouvelles étant conçues à la lumière des innovations qui ont ponctué tout le XIXe siècle. De fait, l’apparition des élévateurs à godets en Alsace Bossue est souvent contemporaine de l’acquisition des premiers broyeurs à cylindres. L’espace intérieur du moulin est alors intégralement repensé et le grain suit un parcours de traitement complexe qu’on schématise à l’aide de diagrammes de mouture. Le moulin de Lorentzen connaît pareille évolution. En 1897, il se dote d’une nouvelle chaîne de fabrication déployée sur cinq niveaux. La force motrice est transmise au moyen de poulies et de courroies tandis que la manutention des produits est totalement mécanisée. Les moulins qui veulent survivre sont contraints de se moderniser. Ils sont nombreux à suivre cette voie entre 1890 et 1920, à l’image de ceux de Sarrewerden, Drulingen, Butten (moulin de Butten et Schleifmuehle), Waldhambach (Rehmuehle, Neumuehle), Voellerdingen14, et Bischtroff. Certains établissements, comme le moulin de Willer à Harskirchen ou celui de Sarre-Union, ont vraisemblablement connu deux phases successives de modernisation comme l’indiquent les différentes campagnes d’agrandissement.

Ce mouvement d’intense rénovation s’accompagne de l’éclosion de véritables firmes spécialisées dans l’équipement des minoteries. L’entreprise Schneider et Jacquet de Strasbourg s’impose ainsi comme l’un des acteurs incontournables de ce marché. Nombreux sont les moulins d’Alsace Bossue qui ont recours à ses services. Il semble que la maison Kolb et Cie ait également procédé à l’installation de moulins à cylindres.

Au cours du XXe siècle les perfectionnements techniques se poursuivent notamment sur le plan du blutage où le plansichter remplace progressivement les anciens blutoirs. Adopté dès le premier quart du XXe siècle au moulin de Drulingen, il se généralise vers 1950 dans les meuneries locales. De telles installations ont été répertoriées aux moulins de Bischtroff, Sarre-Union, Butten (moulin de Butten et Schleifmuehle), Waldhambach (Rehmuehle et Neumuehle) et Harskirchen (moulin de Willer).

Une architecture peu différenciée

C’est le cas également des moulins de Schleifmuehle à Butten, de Rehmuehle et Neumuehle à Waldhamba (...)

Pendant longtemps les moulins d’Alsace Bossue ne présentent pas une architecture spécifique. Rien dans la mise en œuvre ne les différencie des constructions agricoles avec lesquelles ils voisinent. Les éléments caractéristiques tiennent alors à l’implantation et aux infrastructures hydrauliques déployées à leurs abords. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que les mutations techniques affectant l’activité meunière génèrent une évolution morphologique des constructions. L’adoption de la “ mouture à l’américaine ” et son organisation gravitaire imposent le rehaussement des moulins traditionnels qui ne comportaient auparavant qu’un niveau de plain-pied coiffé d’un étage de comble. Nous avons vu que ce processus est tout à fait marginal à l'échelle de l'Alsace Bossue avant la fin du XIXe siècle. L’association un peu plus tardive de cette nouvelle technique aux broyeurs à cylindres impose cette tendance à la verticalité des édifices. Désormais, les moulins s’organisent sur quatre ou cinq niveaux. La chaîne de nettoyage des grains se déploie sur l’ensemble des étages, le broyage s’opère aux niveaux inférieurs tandis que le blutage s’effectue en partie haute. Les moulins de grande taille intègrent ces innovations en mettant à profit les niveaux supérieurs qui accueillaient jusque-là les trieurs ou servaient de greniers. Le moulin de Lorentzen est représentatif d’une telle évolution. Au moment du réaménagement de l’établissement par l’entreprise Schneider et Jacquet en 1897, on installe des machines jusque dans les combles. Extérieurement, aucune transformation n’est observable. A l’intérieur, on relève simplement un renforcement de la structure porteuse des planchers par l’adjonction de poteaux et de sous-poutres métalliques profil IPN pour supporter le poids des nouvelles machine. Pour les moulins de plus petite taille, à l’image du moulin de Voellerdingen ou de celui de Willer à Harskirchen, l’installation des broyeurs à cylindres et leurs accessoires se traduit par le rehaussement d’un ou deux étages. Le moulin de Sarre-Union connaît même deux phases successives d’agrandissement.

Cette évolution architecturale est donc intimement liée à la modernisation technique des moulins et dessine une nouvelle géographie qui oppose désormais petits moulins primitifs condamnés à disparaître et établissements engagés sur la voie de l’adaptation aux réalités du marché.

Une fidélité indéfectible à l'énergie hydraulique

Parallèlement à leur mécanisation, les moulins d’Alsace Bossue s’adaptent aux mutations qui se font jour dans le domaine de l’énergie, manifestant toutefois une fidélité indéfectible à la force motrice de l’eau. Au début du XIXe siècle, l’ensemble des moulins du territoire fonctionne au moyen de roues hydrauliques verticales. Il en va ainsi jusque vers 1890. La roue à aubes - aussi appelée roue en dessous parce que mue par un courant passant en dessous d’elle - est la plus répandue dans la région car elle ne nécessite pas de chute importante. Cela tient au relief peu accidenté de l’Alsace Bossue et à ses cours d’eau à pente modérée. Au moment de leurs remplacements périodiques, ces roues intègrent les perfectionnements qui sont le fruit de recherches et d’expérimentations incessantes. Sous l’impulsion de l’ingénieur Jean Victor Poncelet, on dote les roues en dessous d’aubes courbes pour en optimiser le rendement. Cependant, pour accroître la puissance d’un moulin, plutôt que d’augmenter la taille de la roue, les meuniers préfèrent juxtaposer plusieurs roues motrices sur la même chute. On dénombre ainsi quatre roues au moulin de Lorentzen au milieu du XIXe siècle, trois aux moulins de Harskirchen (moulins de Willer et de la Honau), de Butten, de Waldhambach (Rehmuehle et Kuppertsmuehle), de Voellerdingen, de Bischtroff et de Keskastel. On rencontre également, mais en nombre plus restreint, des roues en dessus, munies d’augets et utilisant le poids de l’eau. De telles installations réclament des chutes plus conséquentes. On en recense sur les cours de l’Eichel, de l’Isch et du Petersbach.

Au moment où l’industrie s’émancipe progressivement de la contrainte liée à l’utilisation des cours d’eau en se tournant massivement vers l’énergie thermique, les moulins d’Alsace Bossue continuent de s’en remettre à l’énergie hydraulique. Le recours à la machine à vapeur apparaît comme tout à fait marginal. Seul le moulin du Bannholtz à Rimsdorf semble s’y convertir pour disposer d’une énergie de substitution, en cas de pénurie d’eau. Or, en 1870, vingt-huit moulins bas-rhinois se sont équipés d’une machine à vapeur. Il faut attendre la diffusion de la turbine hydraulique pour que les établissements modernisent enfin leur installation motrice.

C’est vers 1880 que les premières commencent à équiper les moulins d’Alsace Bossue. Le moulin de la Kuppertsmuehle, jumelé à une scierie, fait figure de précurseur. En 1881, il substitue des turbines hydrauliques aux anciennes roues, initiant de la sorte un mouvement qui se généralise au cours du premier tiers du XXe siècle. Le moulin de Drulingen franchit le pas en 1906, suivi de celui de Bischtroff en 1918. Un grand nombre encore en activité finit par s’en équiper entre 1926 et 193133.

Outre celle du moulin de Willer à Harskirchen, on les trouve à Sarre-Union (deux roues métalliques (...)

Les autres conservent souvent leurs roues jusqu’à leur cessation d’activité. Au milieu du XXe siècle, certains établissements optent pour des roues à structure métallique intégrale, confectionnées par des artisans locaux. Les moulins de Sarre-Union, Voellerdingen et celui de la Honau à Harskirchen suivent cette voie. Une dernière étape est franchie lorsque les moulins encore en activité renoncent à l’énergie hydraulique au profit de l’électricité, plus souple d’utilisation. C’est le choix fait par le moulin de Voellerdingen, en 1971. De nos jours encore, sept roues hydrauliques s’offrent à la curiosité du promeneur à travers l’Alsace Bossue. L’une d’entre elles continue d’actionner le moulin de Willer à Harskirchen, faisant le lien entre le passé et le présent.

Conclusion

La particularité des moulins d'Alsace Bossue, au plan régional, réside dans le relatif retard de développement technique qui a marqué leur histoire. Il en est résulté une permanence plus marquée qu'ailleurs des mécanismes ancestraux et d'une architecture sans grande spécificité. Par la suite, la mécanisation des chaînes de fabrication a été progressive, ce qui explique l'association, au sein d'un même établissement, de machines d'époques différentes. Deux de ces moulins, encore en activité, constituent de la sorte un formidable support pédagogique pour appréhender les innovations techniques qui ont scandé l'histoire de la meunerie et pour saisir la complexité du processus d'élaboration de la farine.

Il s’agit du moulin de Schleifmuehle à Butten et du moulin de Sarrewerden (1926), du moulin de Rehmuehle à Waldhambach (1928), du moulin de Butten (1931) et du moulin de Neumuehle à Waldhambach

Outre celle du moulin de Willer à Harskirchen, on les trouve à Sarre-Union (deux roues métalliques à aubes incurvées), à Voellerdingen (roue métallique à augets), à Lorentzen (roue à axe métallique et structure bois à aubes droites, vestiges) et à Harskirchen, au moulin de la Honau (deux roues métalliques à aubes incurvées).

AUTEUR

Franck Schwarz

Chargé d'études pour le patrimoine industriel auprès du Service chargé de l'inventaire général du patrimoine culturel, Région Alsace. frank.schwarz@region-alsace.eu

Haut de page

DROITS D’AUTEUR

Licence Creative Commons

In Situ Revues des patrimoines est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

|

qu'est ce qu'un gazogène?

|